Verstärkung Eisenbahnbrücke - Aabachbrücke - Lachen, Schweiz

In Europa sind fast 70% aller Brücken aus Stahl über 50 Jahre alt, etwa 30% sind sogar mehr als 100 Jahre alt. Auch in der Schweiz existieren zahlreiche Stahlbrücken aus den Anfägen des 20. Jahrhunderts. Darunter befinden sich viele Eisenbahnbrücken.

Auf dieser Seite

- Thema

- Verstärkung Eisenbahnbrücke

- Objekt

- Aabachbrücke

- Ort

- Lachen

- Kanton

- Schwyz

- Land

- Schweiz

- Datum

System

Projekt-Beschreibung

Situation

Die Aabachbrücke ist eine alte Eisenbahnbrücke aus Stahl, die 1928 auf der Hauptstrecke zwischen Zürich und Chur gebaut wurde. Sie wurde ursprünglich als genietete, eingleisige Brücke konzipiert. Sie hat eine Gesamtlänge von 38,7 m, eine Breite von 5 m und führt in einer Höhe von 4,6 m über die Wägitaler Aa. Die Aabachbrücke wurde schräg gebaut, so dass sie den Fluss in einem Winkel von 35° überspannt. Personen- und Güterzüge befahren die Brücke täglich. Über die Jahre führten die Belastungen zu Ermüdungserscheinungen an den genieteten Verbindungen der Längs- und Querträger.

Lösung

Mit Hilfe von vorgespannten FRP-Elementen entlastet man die Verbindungen und verlängert so die Lebensdauer der Brücke. Ein ähnliches Projekt hatte man bereits im Jahr 2013 umgesetzt, damals ging es aber um die Verstärkung der Querträger. In dieser Situation konnte man auf die bewährten S&P FRP-Lamellen in Verbindung mit Endverankerungen setzen.

Im Vorliegenden Fall der Aabachbrücke zeigte sich schnell, dass sich FRP-Lamellen aufgrund der konstruktiven Merkmale der Brücke nicht eignen. Es war eine platzsparendere Lösung gefragt, die sich nahe an der Verbindung der Längs- und Querträger installieren lässt, um die Belastungen bestmöglich aufzunehmen.

Durch das Nietenloch

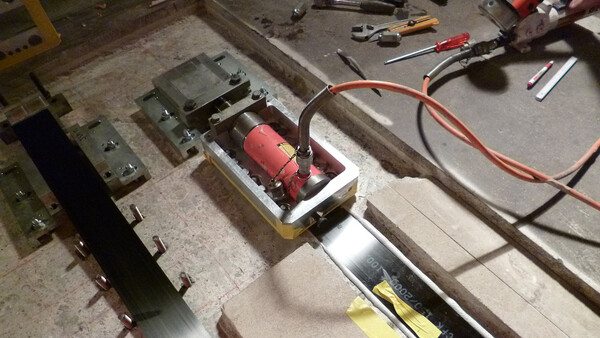

Die Projektbeteiligten entwickelten deshalb ein neues Vorspannsystem mit einer runden Carbon-Stange. Die Stange wird durch eines der Nietenlöcher geführt, bei welchem die Niete zuvor entfernt wurde. Dazu mussten die Ingenieure allerdings auch eine neue Endverankerung mit Vorspannvorrichtung für die Carbon-Stange entwickeln. Dazu setzten die Entwickler auf das bewährte Prinzip eines Zylinders mit Klemmkeil. Die Herausforderung dabei bestand darin, den Klemmkeil so zu konstruieren, dass dieser unter Belastung möglichst gleichmässig und ohne punktuellen Druck auf die Carbon-Stange drückt. Anderenfalls könnten die Carbon-Fasern brechen, was die Stange und deren Halt in der Verankerung schwächen würde.

Ausserdem entwickelte man eine Vorrichtung, um den Keil im Zylinder zusammen mit der Carbon-Stange vorzuspannen. So lässt sich beim eigentlichen Vorspann-Prozess an der Brücke die benötigte Vorspannkraft viel besser und mit weniger Schlupf aufbauen. Ebenfalls speziell berechnet, geplant und hergestellt werden mussten die Klemmvorrichtungen für die Befestigung an den Stahlträgern.

FRP mit klaren Vorteilen

Der hohe Grad an individuellen Berechnungen, Planungen und Produktionsprozessen ist typisch für die Sanierung von solchen Stahlbrücken. Denn diese unterscheiden sich oft stark was die Konstruktion, das verwendete Material und den aktuellen Zustand angeht. Dennoch hat die Verstärkung mit FRP-Systemen entscheidende Vorteile gegenüber den bisher bekannten Möglichkeiten:

- Die Brücke muss nicht gesperrt werden, es entsteht keine Beeinträchtigung für den Zugverkehr

- Kostengünstige Vorbereitung: Der bestehende Korrosionsschutz muss nicht entfernt werden

- Es sind keine Schweissarbeiten nötig, welche den Stahl schwächen könnten

- Die Komponenten des Vorspann-Systems sind korrosionsbeständig

- Das System lässt sich problemlos überprüfen, warten und nachjustieren

Lebensdauer massiv verlängert

Das 2013 ausgeführte Projekt mit FRP-Lamellen sowie die beschriebene Verstärkung der Aabachbrücke werden im Rahmen der Projektarbeit mittels elektronischen Sensoren permanent überwacht. Die bisherigen Daten der Überwachung und aus den Laborversuchen sowie die Berechnungen zeigen, dass sich die Lebensdauer von Stahlbrücken mit dem S&P FRP-System um bis zu 50 Jahre verlängern lässt.

Breit abgestütztes Projekt

Entwickelt und umgesetzt wurde das System in enger Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL), der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa), den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und der dsp Ingenieure + Planer AG. Ausserdem unterstützte die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse) das Projekt.